年を越すタイミングや願い事をしたい時にお守りを授かりますよね。

そのお守りの捨て方って意外と知らない方も多いのではないでしょうか?燃えるゴミで捨てていいのか?買った場所に返納するものなのか?

またお焚き上げをするにも方法がわからないという疑問の声も多いです。

そして、古いお守りをずっと持っていていいのか?いくつもお守りを持っていて良いのかなど、お守りに関するお役立ち情報をご紹介したいと思います。

スポンサーリンク

お守りの捨て方は燃えるゴミでいいの?正しい処分の方法とは!

正しい処分方法は、お清めして可燃ごみとして捨てることです。

基本的には頂いた神社に戻すことが正しいですが、供養後は処分可能です。

捨て方の手順

・白い紙と塩を用意する

・お守りの左側に塩をひとつまみ置く

・お守りの右側に塩をひとつまみ置く

・お守りの上側に塩をひとつまみ置く

・お守りの下側に塩をひとつまみ置く

・もう一度、上記の順番でお守りに塩をひとつまみ置く

・お清めは完了、白い紙でお守りと塩を包んで可燃ごみとして処分

上記の方法で、正しく処分することができます。

お守りをゴミ箱に捨ててしまうとバチが当たる?

結論から申し上げますと、お守りをゴミ箱に捨てることも可能です。

しかし、処分する際に感謝の気持ちやお清めをしないのはバチ当たりな行為です。

基本、お守りは授かってから1年でご利益が切れてしまうと言われています。

手放す時が来たら処分するでしょう。

返納という形でお返しするのが1番良い方法ですが、ゴミ箱に捨てる際は上記でご紹介した方法でお清めしてから処分しましょう。

古いお守りを返納するのに違う神社で返納するのはいいの?

お守りを授かった場所とは別の場所に返納することは可能です。

神社やお寺によっては、他の場所で授かったお守り等を受け入れていない場合もあるので、事前に確認をしましょう。

ただし、お寺で授かったものはお寺へ、神社で授かったものは神社へ返納しましょう。

古いお守りを返納するのはいつまでにするべき?

ご利益が切れる1年を越すタイミング、または1年が経つ前に返納しましょう。

合格御守や安産御守など、特定のご利益があるお守りに関しては、願い事が叶ったタイミングで返納するのが一般的です。

期限がないお守りも存在しますが、基本的には年始(1年後)のタイミングで新しいものに取り替えましょう。

年越しに訪れることの多い初詣で新しいお守りを授かると、お守りの返納時期も明確で覚えやすいですね!

お守りを返納するのに金額はどれぐらいする?

返納費用は基本的に無料です。

中にはお守りをまとめて返納する場合は数千円、ひとつなら数百円など費用がかかる神社も存在しています。

お気持ちを賽銭箱へという神社も多数存在しています。

お守りを授かった神社へ返納する場合は、授かるときに返納費用を確認しておくと返納もスムーズかもしれませんね!

お守りって何個も持ってていいものなの?

お守りは何個持っていても大丈夫です。

神様がケンカするのでお守りを複数持つのは良くない、というのを聞いたことがあるかもしれませんが、これは違うようです。

日本は昔からたくさんの神様に守られており、神様同士は共存して協力しておられます。

それぞれの神様からご神徳をいただくのは決して悪いことではありませんし、神様は心が広いのでケンカはしません。

金運であったり学問の神様であったりと、複数のお守りを持っても自分自身が努力することを忘れずにいれば大丈夫です。

お守りを持っているから大丈夫!といって、何もしないのはあまり良くないようなので気を付けましょう。

大切なお守りなので返納したくない!古いお守りをずっと持ち続けるのはダメなの?

良くも悪くもないといった表現が正しいのでしょうか。

そもそも神社やお寺に、古いお守りを持ち続けてはいけないという決まりはありません。

持ち続けることでバチが当たるということも考えにくいです。

ほとんどのお守りはご利益が1年で切れてしまうというお話をしましたが、古くなればなるほど効力が発揮しにくいという考え方がベストな気がしますね。

お守りは毎年変えるもの?何年持っててもいい?

変えないといけないという決まりはありませんが、毎年変えた方がご利益はありそうです。

効力が発揮しにくくなるとお話ししましたが、お守りは神様の分身と言われているので、大切に持ち歩いていることは悪いことではありません。

返納しない場合は、きちんと授かった神社やお寺にお礼をしに行きましょう。

意外と知らないお守りの紙袋の捨て方とは?

紙袋の処分方法をいくつかご紹介します。

古神札納め所で納める

古神札納め所という場所が神社には設けられているので、そちらに納めてお焚き上げするのがおすすめです。

神社によっては「紙袋から出してお納めください」と書かれているので、確認してから納めましょう。

郵送で送る

「お焚き上げ希望」と書いた封筒に入れて郵送で送る方法もあります。

神社によって受け付けていない場合もあるので、確認してから送りましょう。

自宅で焼却

上記で解説した手順でお清め後、白い紙に紙袋と塩を包んでお焚き上げします。

自宅でお焚き上げを行う方法なので、庭があるご家庭でないと難しいかもしれませんね。

お清め後に可燃ごみで処分

上記で解説した手順でお清め後、可燃ごみで処分します。

有料で処分してくれる業者もあるようなので、遠方の方は利用してみてください。

最後は感謝の気持ちも忘れずにお焚き上げしましょう。

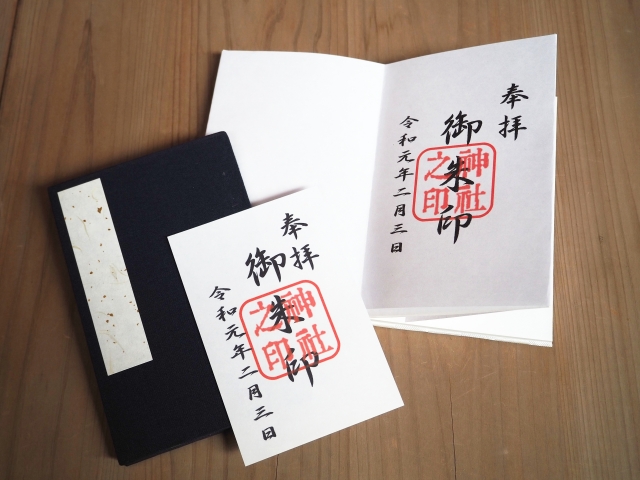

御朱印集めをしている方の中には、御朱印帳に挟んで保管しているという方もいました。

お守りを捨てるのは燃えるゴミでいい?のまとめ

✔︎お守りの正しい処分方法は、お清めして可燃ごみとして捨てる

✔︎お守りをゴミ箱に捨てること自体は罰当たりではないが、お清めと感謝の気持ちが大切

✔︎お守りを授かった場所とは別の場所に返納することは可能

✔︎お守りの返納は、1年を越すタイミングまたは1年が経つ前がベスト

✔︎返納費用は基本的に無料

✔︎お守りは何個持っていても問題はない

✔︎大切なお守りを持ち続けることは悪いことではない

✔︎紙袋は古神札納め所へ、郵送で、自宅で焼却、お清め後家庭ゴミで処分という方法がある

スポンサーリンク

コメント