「菜の花って、蕾、茎、葉がまとまって売っているけど、どこまで食べられるの?」

「そもそも葉っぱの部分も食べれるの?」

「菜の花に似ているけど、茎や葉が赤色や紫色になっている草って菜の花の親戚か何か?」

本記事では、春を知らせる菜の花の可食部や、花が咲いてしまった菜の花の食べ方、菜の花に似ている紅菜苔やのらぼう菜についてご紹介いたします。

また、菜の花が旬になる時期や、花が咲く頃、千葉県が日本一の生産地だということについてもお教えします。

菜の花の可食部や、種類について興味がある方は、是非この記事を最後まで読んでみて下さい。

スポンサーリンク

菜の花はどこまで食べられる?蕾だけ?

菜の花の可食部は、蕾だけではありません。

菜の花は、アブラナ科アブラナ属の花の総称を指します。

一般にスーパーなどで菜の花として販売されているのは、アブラナやセイヨウアブラナの茎、葉、花蕾の部分です。

調理方法によっても変わりますが、菜の花の柔らかい部分は食べることができます。

菜の花の葉っぱは食べられる?

葉っぱは柔らかい部分なので食べられます。

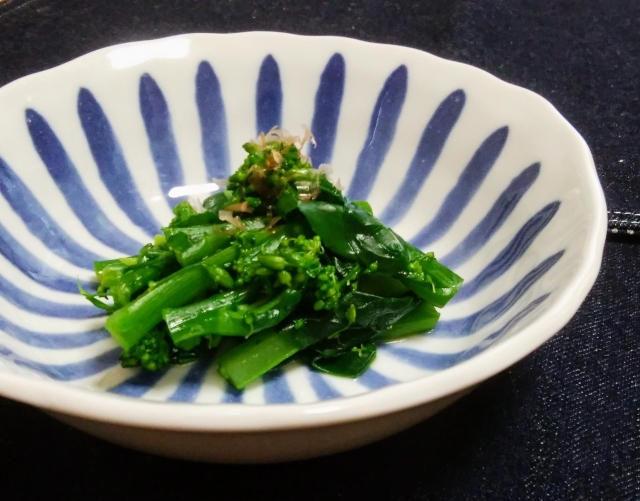

菜の花を調理する際は、茹でる、揚げるなどの調理をして食べます。

お浸しやパスタの具、天ぷらなど加熱して調理した後でも硬いままの部位、たとえば自生しているアブラナの茎の下の方は、繊維が硬くて食べられません。

同様に茎が硬い部分から生えている葉も、繊維が硬くて食べにくいので食べることはないでしょう。

一般にスーパーで売られている、茎、葉、花蕾は食べやすいように柔らかい部位だけを売っているので、すべて食べることができます。

菜の花の根っこは食べれる?

菜の花の根に毒はありませんが、一般に食用とされることはありません。

まず、スーパーなどでは菜の花の根っこは流通していません。

手に入れるには野草の菜の花を摘みに行くか、自分で育てないと手に入らないので食べる機会はないでしょう。

インターネットで調べたところ、興味本位で菜の花の根っこを食べた人の記事がありましたが、美味しくなかったと書かれていました。

同じアブラナ科の植物である、大根やワサビに見た目は似ているそうですが、菜の花の根っこは水分が少なくて繊維質で硬いので、食べない方が良いでしょう。

菜の花に花が咲くと食べてはいけないの?

菜の花は花が咲くと、苦味が強くなるので美味しく食べるのが難しくなります。

苦みの由来は、植物性アルカロイドという成分が増えるからと言われています。

この植物性アルカロイドに毒性はなく、人体に取り込むと肝臓の機能向上や、老廃物を体外に出す作用があると言われています。

花が咲いてしまった菜の花は、花の部分を摘んでから茎や葉をお浸しにして、マヨネーズや醬油などで濃い味付にして、苦みを抑えて食べると良いでしょう。

なばなと菜の花の違いは?

なばなは、アブラナ科アブラナ属の品種改良された葉物野菜の名称を指し、菜の花は、アブラナ科の植物の花を指しています。

スーパーなどで売っている菜の花は、主に「なばな」の菜の花なのです。

菜の花はアブラナ科の植物全般の花を指していますが、アブラナ科と言われてもピンと名前が出てくる人はあまりいないと思います。

スーパーで見かける身近なアブラナ科の野菜は、キャベツや白菜、大根、ブロッコリーなどがあります。

これらの野菜の花も、厳密にいうと菜の花なのです。

紫色の茎をした菜の花は食べられる?

紫色の茎をした菜の花は、紅菜苔(こうさいたい)という種類のアブラナ科の植物で、菜の花の仲間です。

菜の花と同様に、若い茎、葉、花蕾の部分が可食部になっています。

特徴的な茎は、アントシアニンという色素によって赤紫に染まっています。

アントシアニンは水溶性のため、茹でると水に溶け出してしまい、茎は鮮やかな緑色になります。

これを防ぐためには、茹でる際に少しだけお酢を入れると色をある程度残せます。

アントシアニンには抗酸化作用があるといわれているので、せっかく紅菜苔を食べるのであれば、アントシアニンを逃がさないようにしましょう。

菜の花の赤い茎は?

赤色の茎をした菜の花は、のらぼう菜という種類のアブラナ科の植物で、菜の花の仲間です。

のらぼう菜は関東で古くから栽培されているセイヨウアブラナの一種で、江戸時代から栽培されていた記録が残っています。

のらぼう菜は寒さにも強く、花芽を摘んでもすぐに脇芽が生えてくるほど生命力が強く、江戸時代の飢饉を救ったという逸話が残されています。

また、赤くなる原因のアントシアニンは、寒い環境での光合成を抑制するために生成される特徴があり、寒い場所で育てたのらぼう菜の方が、茎は赤色になりやすいと言われています。

昨今では、赤色にならないよう品種改良されているのらぼう菜も出回っています。

菜の花につく虫ってなに?葉につく黒くて小さい虫は何?

菜の花につく害虫は、アブラムシやアオムシ、ヨトウムシです。

ヨトウムシは夜盗虫と呼ばれる夜行性の幼虫を指す言葉で、蛾の仲間です。

これらの害虫は菜の花だけではなく、アブラナ科全般を好み、柔らかい葉を食べてしまう農家さんの悩みの種ですが、農薬などで対策されているので店頭に並んでいる菜の花についていることは、まずありません。

ご家庭で菜の花を育てる場合は防虫ネットを使用して侵入を防ぐ方法が有効です。

これ以外にもアブラナ科の大根や白菜を好む、ダイコンサルハムシやハクサイダニという小さい黒い虫が菜の花に付くことがあります。

菜の花は何月に咲く?食べどきはいつ?

菜の花は2月から5月頃に咲きます。

菜の花を美味しく食べられるのは、花が開花する前なので、食べ時は1月から3月頃の柔らかい花蕾が収穫できる頃です。

菜の花は生命力が強く、収穫した花蕾の近くから新しい新芽が出てくるので収穫は何度かできます。

しかし、春になって茎や葉が成長して硬くなってしまうと、菜の花の食べ時では無くなってしまいます。

農場では菜の花の食べ時が終わったアブラナは、菜種油の材料になります。

菜の花をたくさん生産している生産地はどこ?

菜の花の生産地で、一番多く菜の花を出荷しているのは、千葉県です。

次いで、徳島県、香川県と続いています。

千葉県には菜の花にちなんだ名所もあり、マザー牧場や東京ドイツ村といったレジャー型の牧場施設の他にも「菜な畑ロード」や「房総フラワーライン」といった道路や線路の脇に生えている菜の花を見て楽しめる場所もあります。

菜の花は蕾の部分だけでなく葉っぱの部分も食べることはできるの?のまとめ

本記事では、菜の花の可食部や、なばなと菜の花の違い、菜の花の仲間についてご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。

菜の花はアブラナ科アブラナ属の花の総称であり、様々な品種改良された「なばな」が私たちの食卓に並んでいると知っていただけたなら幸いです。

スポンサーリンク

コメント